Tu dov’eri, quando i bambini venivano uccisi dai cecchini? Da che parte guardavi, mentre Israele compiva il primo genocidio in mondovisione della storia, dopo aver assassinato oltre 200 giornalisti per eliminare testimoni scomodi?

E adesso tu da che parte stai? Ancora lì a soppesare torti e ragioni col bilancino, attento a non deragliare dal politicamente corretto, cioè dal moralmente morto? E quindi, in definitiva: come la vedi, la questione della strage degli innocenti sul litorale palestinese?

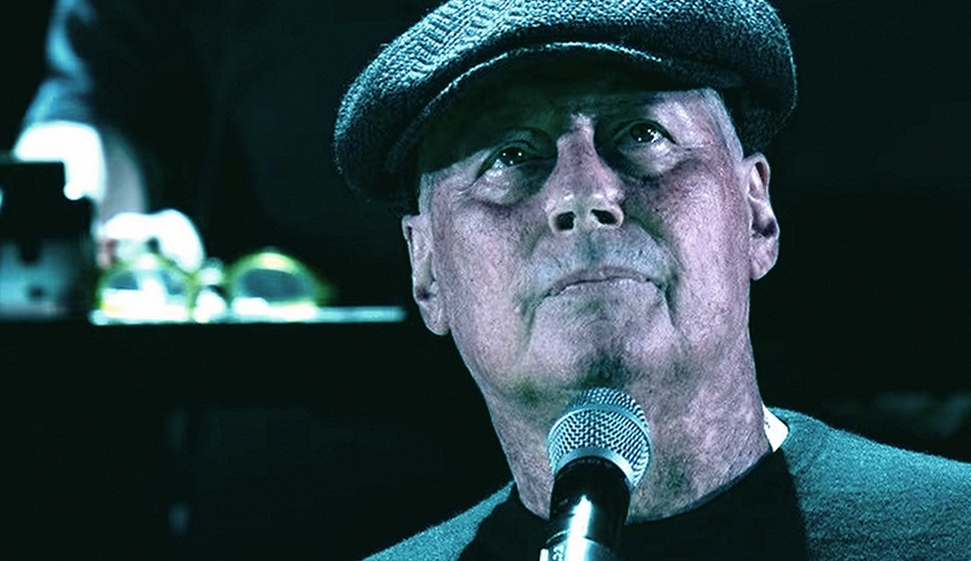

«Gaza ha smesso di essere il nome di una terra per diventare la definizione di un limite: la linea rossa che molti di noi hanno scelto come confine invalicabile». A scriverlo – in un testo pubblicato sul web, ripreso da quotidiani come “Repubblica” – è Alessandro Baricco, romanziere italiano, autore di bestseller internazionali.

«Da quel giorno, lottare al fianco di Gaza non è più stata una scelta politica, da legittimare o da porre in discussione. È diventata una mossa mentale in cui una certa umanità ha preso distanza da un’altra, rivendicando una propria idea della Storia e richiedendo indietro il mondo a chi glielo stava scippando».

L’autore di “Novecento”, memorabile mini-capolavoro da cui lo spettacolo teatrale con Eugenio Allegri e poi la riduzione cinematografica di Tornatore, torna in campo nel secondo anniversario del 7 ottobre 2023 (e del susseguente massacro di civili gazawi). Stavolta, il Novecento di cui si occupa lo scrittore non è più la smodata sciovia di sogni del leggendario “pianista sull’oceano”, dove tutto è musica, l’assoluto è legge e ogni più folle scommessa è perfettamente pensabile.

No, stavolta il Novecento di Baricco è una bestia feroce, che mena fendenti micidiali perché sente vicina la sua sepoltura, eppure non vuole rassegnarsi a morire.

«Entrato in agonia, il Novecento ha iniziato ad abbandonare la composta resistenza che aveva declinato con fermezza e, fiutata la fine, ha iniziato a menare colpi violenti, diventando estremamente aggressivo. Lo ha fatto resuscitando uno dei suoi tratti identitari più forti: credere che la guerra sia una soluzione, e la sofferenza dei civili un prezzo accettabile con cui finanziare lo scontro tra le élites».

Aggiunge Baricco: sia la guerra in Ucraina che quella tra Hamas e Israele affondano le loro origini in pieno Novecento. «Ancora vi si percepisce l’onda d’urto di fenomeni come l’Imperialismo e il Colonialismo che sono stati marchi di fabbrica del pensare Otto-Novecentesco. Vi si riconoscono facilmente conti rimasti aperti dalla Seconda Guerra Mondiale o dalla Guerra Fredda. E vi risulta spalancato il catalogo di prodotti con cui il Novecento ha venduto se stesso per lungo tempo: il culto dei confini, la centralità delle armi e degli eserciti, la religione del nazionalismo. È tutto un unico pacchetto: è il colpo di coda dell’animale morente. L’onda lunga di un disastro». Ovvero, per gli smemorati: «Due guerre mondiali, i campi di sterminio, la bomba atomica, la Guerra Fredda, l’epoca d’oro dei totalitarismi».

Poi, un bel giorno, è arrivata Gaza.

«Allora, d’istinto, si è sentito che c’era una sola linea, in realtà, ed era quella tracciata dalla falda su cui stiamo in bilico. Un mondo morente, da una parte, un nuovo continente, dall’altra. È sembrato urgente dire da che parte stavamo. E Gaza ci ha aiutato a farlo, perché è una sintesi rovente, chiarissima, di una spaccatura enorme – è dove un intero terremoto trema una volta sola, in un solo posto, in un solo momento».

Sempre secondo Baricco, la nostra “civiltà digitale” avrebbe iniziato (in molti modi) a smantellare «i bunker del Novecento», ovvero gli schemi che avevano prodotto gli sfaceli del Secolo Breve.

Attraverso l’informatica, sempre secondo lo scrittore torinese, abbiamo scelto «un mondo immensamente più liquido, più trasparente, in cui muri e confini perdono di consistenza». Abbiamo inoltre «accettato il rischio di liberare tutte le informazioni e le opinioni mettendole in circolo quasi senza cautele».

Abbiamo quindi accelerato tutti i tempi, «generando di fatto un tavolo da gioco che si modifica in continuazione impedendo alle idee di sclerotizzarsi o di assurgere a miti». E anche così «abbiamo reso estremamente difficile creare sacche protette dove far accadere la Storia al riparo da sguardi indiscreti», rendendo sostanzialmente «più impervio l’esercizio del dominio da parte di qualsiasi élite».

Troppo ottimista, Baricco? Mai come oggi è globale, almeno a prima vista, il respiro dei poteri oligarchici. Il mondo intero sembra in mano a pochissimi: che oltretutto governano sia la moneta che il decantato digitale, a cominciare dall’intelligenza artificiale.

Ebbene: nessuna delle innovazioni odierne – ammette lo stesso Baricco – è esente dal rischio di «drammatici effetti collaterali». Se però ci siamo incamminati in questa direzione, sottolinea, è perché «ci è sembrato urgente provare a vivere in modo diverso, per non morire nello stesso modo dei padri».

E in ogni caso ci era chiaro, continua lo scrittore, che il cuore della faccenda era proprio lì dove guerra, violenza e armi formavano un gorgo primitivo di cui volevamo cancellare ogni traccia. «Se c’era un modo traumatico ma definitivo di ricordarci tutto questo, Gaza è quel modo. Ha ricordato a molti di noi che stiamo già vivendo in un mondo diverso – con le nostre menti, coi nostri gesti quotidiani – un mondo diverso dove Gaza non è possibile».

Baricco invita a studiare i chiaroscuri enigmatici della complicatissima America trumpiana. E intanto prende le distanze dall’attuale governance europea. «Sentire la parola riarmo filtrare dalle più rappresentative menti del continente è una vergogna, e a livello intellettuale un fenomeno incomprensibile», scrive. «Essere costretti ad ascoltare i toni virili con cui si promette di difendere ogni singolo metro della nostra amata terra europea è inaccettabile. Piuttosto, ci sarebbe da dire con tutt’altra mitezza che difenderemo ogni singolo metro della civiltà che stiamo immaginando, e non lo faremo con le armi, ma con l’ottusa pazienza con cui l’animale cerca l’acqua e i fiumi il mare».

Dolenti note anche per il mainstream media e i suoi giornali cartacei: altri “animali morenti”, ormai. «La leggerezza con cui spesso soffiano sui venti di guerra tradisce l’istinto ad andarsi a rifugiare nei toni, e nelle idee, che a lungo hanno assicurato loro una qualche centralità, e dunque dei solidi profitti. Comprensibile, ma pericolosissimo».

Rischioso, sì, perché «gli scontri di civiltà si decidono in buona parte sulla capacità di narrazione, cioè sull’efficacia con cui alcuni riescono a convertire una nebulosa di fatti in una storia convincente, e dunque in realtà». Proprio per questo, allora, il fatto «che così tanti narratori di talento lavorino in queste ore per portare ossigeno a una narrazione esausta come quella del Novecento – lei e la sua desolante epica guerriera – è cosa che inclina a reazioni durissime».

Alla sbarra, con i giornalisti, tanta parte dell’intellighenzia nazionale. «Non meno trasparente è la voluttà con cui intere élites intellettuali – per le quali la lucidità dovrebbe essere un dovere – vengono sedotte e ipnotizzate dall’animale morente e lo ricollocano al centro del gioco». Lungi dal concentrarsi sulla “mappa del mondo nuovo”, questi soggetti «continuano ad articolare partite raffinate su una scacchiera che dovrebbero essere i primi a distruggere». E attenzione: «Lo fanno con una voluttuosa propensione all’autodistruzione».

Tutto questo è doloroso, chiosa Baricco, che rende omaggio al sorprendente risveglio dei giovani, i primi ad attivarsi prendendo posizione in modo nettissimo: il loro insorgere per Gaza è innanzitutto sentimentale, etico, civile.

A tanti, Baricco non piace. Troppo egocentrico? O forse: troppo baciato dal successo, per i mediocri standard italici? Qualcuno gli rimprovera l’entusiasmo militante per il primo Renzi, del quale si mise al servizio. Altri potrebbero riconoscere, in questo, i tratti multiformi del sofisticato intellettuale di stampo rinascimentale, magari propenso a proiettarsi pure nella didattica. Non a caso, si deve a Baricco anche la nascita della più importante scuola di scrittura narrativa presente in Italia, la Holden, oggi di proprietà Feltrinelli.

L’autore di “Seta”, “Oceano mare” e “Senza sangue” (da cui è tratto il film appena girato da Angelina Jolie) è in qualche modo sempre glamour: anche adesso, che non nasconde i segni della sua recente malattia leucemica, né la gioia di aver sposato la bellissima Gloria Campaner, talento europeo del pianoforte.

Al netto dei banali rosiconi e dei detrattori più autorevoli, il torinesissimo Baricco resta fedele a se stesso: e nelle grandi occasioni non rinuncia a dire la sua. Non lo fece nemmeno nel 2020, di fronte al lockdown e ai “signori della paura”, con relativi fatturati.

A maggior ragione non tace oggi, davanti allo spettacolo di Gaza: perché quella tragedia infinita è qualcosa che tormenta il cuore, lo scava con un coltello, lo tortura a morte. E i primi a denunciare l’abominio rappresentato da tanta ferocia sono proprio i famosi ebrei dissidenti, spesso docenti universitari, tutti fieramente anti-sionisti.

Questa immane catastrofe fa tornare alla mente l’inarrivabile grandezza di un altro torinese, Primo Levi, che pensando ad Auschwitz dichiarava di provare soprattutto vergogna: prima ancora che la condanna del carnefice, dunque, viveva in sé l’inesplicabile, bruciante imbarazzo di chi riconosce che il boia, purtroppo, non fa parte di una specie aliena, ma è davvero uno di noi. O almeno lo era in partenza, prima che una cultura folle e devastante lo corrompesse al punto da renderlo un mostro.

Oggi, è come se Baricco ci invitasse a guardare a Gaza nello stesso modo, col medesimo spirito, quasi fossimo alle prese con un analogo spartiacque antropologico, di fronte al quale proclamare, solennemente: mai più.

Non foss’altro che per “restare umani”, come amava ripetere il martire gazawi Vittorio Arrigoni. O, come direbbe Baricco: per impedire che il vecchio morente, l’atroce Novecento, riesca ad azzannare anche il futuro, soprattutto quello a cui hanno diritto i nostri ragazzi.

Qui puoi leggere il testo integrale dello scrittore torinese su Repubblica